年末に購入していたが、やっと読めた。読みはじめたら一気だった。そのくらい、読ませるし、読みやすい。評判に聴くとおり、とても後味の悪い作品。だからこそ、このくらいの読みやすさが必要であるともいえる。

年末に購入していたが、やっと読めた。読みはじめたら一気だった。そのくらい、読ませるし、読みやすい。評判に聴くとおり、とても後味の悪い作品。だからこそ、このくらいの読みやすさが必要であるともいえる。

「聖職者」「殉教者」「慈愛者」「求道者」「信奉者」「伝道者」の6章からなり、各章で視点が変わっていく。最初の章となる「聖職者」は、もともと独立した短編。教師の職を辞する決意をした女性中学教師が、年度末のHRに担任するクラスの生徒たちに語りかける言葉だけで、ひとつの作品となっている。この女教師の幼い娘が、校内のプールで事故死したのだが、それが実は事故ではなく……といった真相が明らかにされていく。第1章のオチがまずズシンとくる。構図から後味から、エルヴェ・ギベールの「ぼくの命を救ってくれなかった友へ」に描きとめられたある光景を想起せずにはいられなかった。

第2章以降は、女教師が去った後日談となり、章を重ねるごとに時間も順方向に流れていく。そして、その中で起こっていく様々なできごとが多視点から幾重にも語られ、できごとの様相が次々と変化していく。各章のタイトルも曲者で、どれもかなりアイロニックである。すべて「毀れた○○者」と読み替えた方が、内容に即しているだろう。といえるほど、主たる登場人物は毀れた人物揃いである。何が毀れているかといえば、ひとくちでいえば、倫理観ということになるだろう。

作品の風合いはまったく異なるが、毀れた人間が、己の生き様を前面に押し立てて疾走していくという感覚という点では「死ぬほどいい女」に通じるものすら感じる。中学校を舞台とした作品で、ジム・トンプスンの作品を想わせる、ってのは、それだけでもすごい。

現実の事件や世間の風潮と照らし合わせてあれこれと深読みしたり、議論したりすることのできる作品だと思うが、ぼくは、これはやはりノワールなんだろうと思う。いくつかの殺人が起こるのに、警察も探偵も一切姿を見せない。暴力や虐めに対して、学校が管理能力を発揮する場面も一切ない。警察や学校の無能が語られることすらなく、ただ単に不在。

その一方で、個人が、それぞれに手前勝手な倫理観や、正義観などを振りかざして、至極自己中心的に切り結び、傷つけあう。これがノワールじゃなくて何だというのか。俺たち悪者だぜ、とあからさまに自己主張する自称悪漢小説なんかより、すべての登場人物が、自分の感覚のまともさを信じて突っ走るこの作品の方が、遙かに背筋を寒くさせる本物のノワールの空気をまとっている。

モダンタイムス

伊坂幸太郎の新刊。「モーニング」に1年余りにわたって連載されていた作品。あとがきで「ゴールデンスランバー」と同時期に執筆していて重なる部分も多いと著者本人が述懐しているが、確かにそういった面がある。

伊坂幸太郎の新刊。「モーニング」に1年余りにわたって連載されていた作品。あとがきで「ゴールデンスランバー」と同時期に執筆していて重なる部分も多いと著者本人が述懐しているが、確かにそういった面がある。

伊坂幸太郎版「1984」といっていいだろう。そして、大人の小説である、ともいえる。主人公たちは、システムの中で生きることを強いられ、それを諦念とともに受け入れている。システム、すなわち世の中の仕組み、というものを皮膚感覚としてどう感じとっているかによって、この物語の印象は変わりそうな気がする。たとえば中高生であっても、そうしたシステムの何ともしがたい様相を感じとってはいるだろうが、仮にぼくがいま中高生だったとして、この作品を読んだとしたら、印象はかなり異なっていたに違いない。中高生のころにぼくが感じていた閉塞感なんて、所詮保護者の庇護のもとでの甘え、勘違い、思いこみに塗りたくられたものでしかなかったと、いまは思う。二十年前のぼくは反駁するかもしれないが。そして、二十年後のぼくが「モダンタイムス」を読んだら、甘いんじゃないの、と鼻白むかもしれない。実際のところ、そうなるのかどうか知りようはないが、ぼくにとって相変わらず伊坂幸太郎は同世代性を色濃く感じる作家であり、この作品にも、いま出逢えてよかったと感じる。

実家に忘れてきました。何を? 勇気を。

この1行で、小説は始まる。とても伊坂的なすてきな言い回しだが、そこから始まる物語は、読み慣れたポップな伊坂の世界とはちょっと違う。なにせ、冒頭からして、主人公は椅子に縛りつけられて謎の人物に拷問を受けているのだ。

56回にわたって連載された小説は、単行本でもそのまま、56の短い章から成っている。といっても「重力ピエロ」のような断章形式ではなく、ひとつひとつの章が、それなりに起承転結をなしていたりする。マンガ週刊誌での連載という形式が、こうした構成を促したのかもしれない。各章の最後は「次回予告」的なヒキが込められていることも多く、おもしろい。初期の伊坂作品の細かいエピソードがやがてパズルのピースのように組み合わさっていくような構成ではなく、56の章は、基本的に一直線に数珠つなぎとなって全体像をつくる。「オーデュボンの祈り」や「重力ピエロ」にあったような幻惑的なカタルシスはないが、それとは別の、どこかボレロのような繰り返しと変異による昂揚感がある。

動きが生命をつくる—生命と意識への構成論的アプローチ

タイトルにもなっているダイナミクスこそが生きているということの本質であるという主張には全面的に賛同する。冒頭で語られる中間層の必要性も痛感する。と、すこぶる共鳴して読み進んだが、中盤以降、明らかに文章の質が落ちてしまい、当然、読後感をも損なっている。それでも行間から匂いたつ知の香りは豊かであり、著者の主張を理解したいと心の底から思うのだが、正直、ぼくには理解し尽くせなかった。一読後に著者の論文を渉猟して、理解を進めることができたが、それを要求する書物を「一般向け」とは呼べない。序盤が非常に平易かつ魅力的であるだけに、中盤以降明らかに失速してしまった原因は、筆者の力不足というよりは、執筆や推敲に充分に時間を割くことなく出版してしまったプロセスにあるように思われる。十全に力を注いだ、次の1冊に期待したい。

タイトルにもなっているダイナミクスこそが生きているということの本質であるという主張には全面的に賛同する。冒頭で語られる中間層の必要性も痛感する。と、すこぶる共鳴して読み進んだが、中盤以降、明らかに文章の質が落ちてしまい、当然、読後感をも損なっている。それでも行間から匂いたつ知の香りは豊かであり、著者の主張を理解したいと心の底から思うのだが、正直、ぼくには理解し尽くせなかった。一読後に著者の論文を渉猟して、理解を進めることができたが、それを要求する書物を「一般向け」とは呼べない。序盤が非常に平易かつ魅力的であるだけに、中盤以降明らかに失速してしまった原因は、筆者の力不足というよりは、執筆や推敲に充分に時間を割くことなく出版してしまったプロセスにあるように思われる。十全に力を注いだ、次の1冊に期待したい。

新世界より

「天使の囀り」にも衝撃を受けましたが、作者の生物学的センスは抜群です。ぼく自身、生命科学の「専門家」の端くれですが、本作に描きだされる想像上の生き物の体系は、ある意味、空前絶後のリアリティを持っていると思います。一方で「呪力」に関する設定は科学的には首を傾げざるをえないものだけに、作者の生き物への執着には畏怖を覚えます。この、少なくとも視覚的には醜悪を極める世界を数年にわたって脳裡に抱きつづけ、ここまでの完成度へと煎じ詰めた精神力は凡人には想像しがたいものがあります。

「天使の囀り」にも衝撃を受けましたが、作者の生物学的センスは抜群です。ぼく自身、生命科学の「専門家」の端くれですが、本作に描きだされる想像上の生き物の体系は、ある意味、空前絶後のリアリティを持っていると思います。一方で「呪力」に関する設定は科学的には首を傾げざるをえないものだけに、作者の生き物への執着には畏怖を覚えます。この、少なくとも視覚的には醜悪を極める世界を数年にわたって脳裡に抱きつづけ、ここまでの完成度へと煎じ詰めた精神力は凡人には想像しがたいものがあります。

物語の詳細に踏み込むのは危険なので触れませんが、読み手の想像力が試される小説です。細かくディテールが描写されているようでいて、視覚的な詳細の描写はストーリーテリング上、最小限描写すべき対象に限られており、それ以外の多くは、世界を構成する要素がいかにしてそこにあるかというプロセス、メカニズムの描写の積み重ねによって提示されています。その結果として、この小説世界に五巻で感じられるどういった光景が展開しているのか、その大部分は読者の想像力に任されています。読み手のそれぞれが、それぞれの経験、想像力に応じて、異なる「新世界」を脳裡に描きだすことでしょう。

近年の日本のエンターテインメント小説の系譜上は、「屍鬼」「シャングリ・ラ」といった流れに連なるものと感じますが、それはストーリー展開の表層を捉えた比較に過ぎないかもしれません。生き物が争い、争いの中で他の生き物を殺すという、ほぼすべての動物種が行っている振る舞いを、詩的ロマンティシズムなどに逸れることなく、真正面から描こうとし、描ききれたかはさておき、完遂したことに敬服します。その中で、生き物が生き物たるがゆえに行う行為の積み重ねの中に、「神」をはじめとする、私たちが「人間らしい」と感じる概念を淡々と畳みこんでみせた点など、唸らされた部分も数多くあります。そして、最後の1行に、さまざまな意味で胸が熱くなりました。傑作です。

したたかな生命

「システム生物学」という新領域の牽引者・北野宏明さんによる一般向けの書籍というだけで価値がある。20世紀末から北野さんが提唱し論じてきたシステム論的な生命科学やロバストネスから、比較的最近議論しはじめたネットワークの蝶ネクタイ構造まで、「北野理論」とでも呼ぶべき論考のエッセンスがコンパクトにまとまっている。北野さんの考え方にはじめて触れる読者には格好の1冊といえるかもしれない。ただし、これはほんの糸口でしかない。

「システム生物学」という新領域の牽引者・北野宏明さんによる一般向けの書籍というだけで価値がある。20世紀末から北野さんが提唱し論じてきたシステム論的な生命科学やロバストネスから、比較的最近議論しはじめたネットワークの蝶ネクタイ構造まで、「北野理論」とでも呼ぶべき論考のエッセンスがコンパクトにまとまっている。北野さんの考え方にはじめて触れる読者には格好の1冊といえるかもしれない。ただし、これはほんの糸口でしかない。

一方で、書籍としての構成や内容は、ひとことでいってお粗末というレベル。北野、竹内という2名の著者がいるのに、一人称「私」がどちらの視点であるのかがほとんどのセクションで明らかでなく、しかも視点は頻繁に入れ替わっている。北野と竹内ではこの本が語る対象に対する立ち位置がまったく異なるのだから、話者の視点が不明確なのはある程度以上に深い論考を展開する上で致命的だ。

構成も、それぞれのトピックがぶつ切りになって放り出されている感が拭えず、1冊の書籍として俯瞰したときの全体像が曖昧である。それらの結果として、語られている諸概念の表面をなぞることはできても、それ以上に深い考察に触れることはできない。素材の魅力を充分に活かしきれていないという点はかなり残念。

図解 遺伝子の調節機構—λファージの遺伝子スイッチ

「A Genetic Switch」第3版の邦訳。第2版は「絵とき 遺伝子スイッチ」(ISBN:427402167X)として邦訳されていて、現在古書として1万円以上の価格で取引されている。学生時代、分子遺伝学の研究室に移ったときに指導してくれた先輩院生から、まず読めと最初に渡されたのが「絵とき 遺伝子スイッチ」で、一晩で読破した。λファージの生活環を通じた遺伝子発現を解説した本なのだが、一般的に遺伝子発現調節について理解すべき事柄のエッセンスがλファージの生物学にみごとに詰め込まれており、分子生物学を学ぶための端緒としてかなりオススメな1冊。

「A Genetic Switch」第3版の邦訳。第2版は「絵とき 遺伝子スイッチ」(ISBN:427402167X)として邦訳されていて、現在古書として1万円以上の価格で取引されている。学生時代、分子遺伝学の研究室に移ったときに指導してくれた先輩院生から、まず読めと最初に渡されたのが「絵とき 遺伝子スイッチ」で、一晩で読破した。λファージの生活環を通じた遺伝子発現を解説した本なのだが、一般的に遺伝子発現調節について理解すべき事柄のエッセンスがλファージの生物学にみごとに詰め込まれており、分子生物学を学ぶための端緒としてかなりオススメな1冊。

「絵とき 遺伝子スイッチ」の感動を思いだし、先日、第3版が本書として翻訳されているのを知り、およそ10年ぶりに手にとった。日々増加する知見を増補し、内容が豊かになっているが、引き換えにコンパクトであるがゆえの一気読み可能な疾走感は削がれているかもしれない。これは、どちらが良いと断じることができるものではないし、本書も並み居る分子生物学の書籍の中では、いまだに充分コンパクトであることは間違いない。

脳と仮想

腰巻などには「最先端脳科学の現場から生まれた、画期的論考」などとあるが、作者が脳科学研究の現場に身を置いて自らの考えを凝らしたという点で脳科学との接点はあっても、本書はおそらく脳科学者たちが広く認めうる学術的論考ではない。そして、こういった論考が、現在のアカデミアにあっておそらくはオルタナティヴであること自体への疑義、あるいは叫びが、本書の中核にあるように感じる。

腰巻などには「最先端脳科学の現場から生まれた、画期的論考」などとあるが、作者が脳科学研究の現場に身を置いて自らの考えを凝らしたという点で脳科学との接点はあっても、本書はおそらく脳科学者たちが広く認めうる学術的論考ではない。そして、こういった論考が、現在のアカデミアにあっておそらくはオルタナティヴであること自体への疑義、あるいは叫びが、本書の中核にあるように感じる。

近代科学の方法論の枠組みでは、意識や心の問題に接近することはできない。本書が手を変え品を変えて本書で伝えようとしているのは、そのことである。ではどうすればいいのか、その答えは本書にはない。答えが出せれば、コペルニクス、ダーウィンといったある分野のパラダイムを創成した哲人の系譜に列せられるだろう。

私たちは、生まれたときから科学文明にどっぷりと浸かってその恩恵を享受し、科学という方法論が、この世界の隅々までを照らし出すであろうことを疑っていない。疑っていないことを意識すらしていない。この頑迷にして頑強な近代科学万能主義が、本書が乗り越えようとする巨大な壁であり、格闘する作者の姿は、作者が尊敬し、本書にも数多く引用される小林秀雄の姿に重なる。

多彩かつ魅力的な引用と、平易でわかりやすい文章によって、非常に抽象的なことを、その本質をごまかすことなく論じているにもかかわらず、誰にでも読みやすく、すんなりとその内容が頭にしみこんでいくような魅力的な本になっている。

と同時に、熱いアジテーションがその底流に流れている。その矛先が向かっているのは、近代科学を担ういわゆる「理系」の研究者たちではなかろうか。本書では、何らかの新たな理論、原理が提案されているわけではない。本書に託された役割はむしろ、現在あるいは未来の脳科学を担う人々への「檄文」であろう。

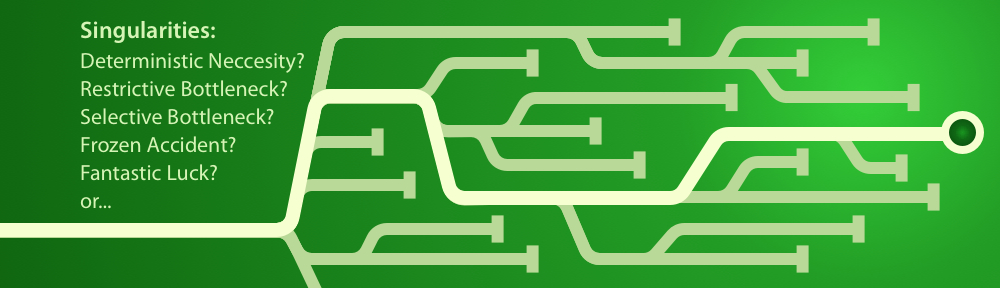

進化の特異事象

「Singularities」の邦訳。De Duveは、非常に魅力的な著書を書いていますが、邦訳が少ないので、まず、本書の邦訳が出たことに拍手。生化学レベルの普遍的事実、事象から、生命システムを構成する素過程の由来を議論するという姿勢は以前から一貫しています。本書では、化学式や模式図などの図表を多用し、簡潔な段落構成で、生命の構成要素からヒトの進化まで、著者の解釈が幅広く、コンパクトに披瀝されています。コンパクトなだけに、流し読みしてしまうと、生化学、分子生物学のショートレビューのように見えてしまうかもしれませんが、エネルギー代謝やセントラルドグマなどあらゆる教科書で書き尽くされた対象を、明確にDe Duveの視点で再描写してみせるというのは、それだけでも大した仕事です。何を解説するかではなく、どのように解釈しているか、が、De Duveの著作の神髄であり、オリジナリティです。生命科学の入門書としてではなく、生命科学を一通り学んだ上で読んだ方が、その独自性と価値を深く味わえるかもしれません。

「Singularities」の邦訳。De Duveは、非常に魅力的な著書を書いていますが、邦訳が少ないので、まず、本書の邦訳が出たことに拍手。生化学レベルの普遍的事実、事象から、生命システムを構成する素過程の由来を議論するという姿勢は以前から一貫しています。本書では、化学式や模式図などの図表を多用し、簡潔な段落構成で、生命の構成要素からヒトの進化まで、著者の解釈が幅広く、コンパクトに披瀝されています。コンパクトなだけに、流し読みしてしまうと、生化学、分子生物学のショートレビューのように見えてしまうかもしれませんが、エネルギー代謝やセントラルドグマなどあらゆる教科書で書き尽くされた対象を、明確にDe Duveの視点で再描写してみせるというのは、それだけでも大した仕事です。何を解説するかではなく、どのように解釈しているか、が、De Duveの著作の神髄であり、オリジナリティです。生命科学の入門書としてではなく、生命科学を一通り学んだ上で読んだ方が、その独自性と価値を深く味わえるかもしれません。

眼の誕生

ハクスリーは、ダーウィンの「種の起源」を読んで「これをいままで思いつかなかったとは、自分は何と間抜けなんだ」と叫んだという。本書を読んで、その根幹を成すアイディアに対して同じ叫び声を上げた科学者は、数え切れないのではないか。少なくともぼくはそのひとりだ。

ハクスリーは、ダーウィンの「種の起源」を読んで「これをいままで思いつかなかったとは、自分は何と間抜けなんだ」と叫んだという。本書を読んで、その根幹を成すアイディアに対して同じ叫び声を上げた科学者は、数え切れないのではないか。少なくともぼくはそのひとりだ。

「ワンダフル・ライフ」などバージェス頁岩、カンブリア爆発、エディアカラ動物群などに関する書物を楽しく読んだ人には特にお薦め。生命進化史上最大クラスの大変革である「カンブリア紀の爆発」が、そもそもなぜ起こったのかを説明する仮説が本書の中心である。本書はサイエンス・ライタによる最新科学の「要約」ではなく、現役バリバリの科学者による、まったく新しい考えが込められた学術書である。でありながら、初学者にも優しい、懇切丁寧な背景説明が為されている。説明が非常に丁寧なので、生物学や進化論と親しくしている人は、おそらく最初の4分の1も読まないうちに、本書が提案する仮説が読めてしまうだろう(そして「これをいままで思いつかなかったとは、自分は何と間抜けなんだ」と心の中で叫ぶ)。オチが読めてしまっても楽しく読めるが、証拠を積み重ねて最後に犯人を指摘するミステリ小説のようなつくりになっている本だけに、最後にアッと驚かされた方が、より衝撃的な本だろうと思う。

提示される仮説は合理的で隙のないものに見えるが、現状ではやはり仮説である。生命科学の領域にいくつも築かれた知識の石塔の中でも、ひときわ高い塔の天辺に、ひときわ輝かしい石が積まれたようなものだ。この後この上に、どんな石を積み上げることができるのか、石を積むチャンスは誰にでもあるし、もしかすると誰にもこれ以上、石は積めないのかもしれない。ワクワクする。

虚数

(文学の冒険シリーズ) (単行本)

ポーランドで「虚数」として出版された「架空の書物の序文集」と、後年別に記された「GOLEM XIV」を併せて収録している。両者のリンクとしては、「虚数」の中の一編「ヴェストランド・エクステロペディア」にGOLEMに関する記述があり、またそれ以上に、知性と肉体に関する考察という点で通底している。

ポーランドで「虚数」として出版された「架空の書物の序文集」と、後年別に記された「GOLEM XIV」を併せて収録している。両者のリンクとしては、「虚数」の中の一編「ヴェストランド・エクステロペディア」にGOLEMに関する記述があり、またそれ以上に、知性と肉体に関する考察という点で通底している。

序文集「虚数」は、後半の「GOLEM XIV」への程よいイントロダクションになっている。「虚数」の各編は、様々な衒学的脱線であふれかえっているが、そのすべてにおいて、知性と肉体について言及している。そこから立ち上がってくる問いは、知性は、人間の肉体という仕様に依存する概念なのか、ということだ。肉体、というか人間という物理的存在に拘泥した「ネクロビア」への序文を嚆矢として、その後に展開されるのは、言語を学んだ微生物、機械による文学、コンピュータによる未来予測を編纂した未来百科事典といった、人間以外の知性を題材とした弾けとんだ話だ。

そして、人間が造りだした、人間以上の知性を持つコンピュータ「GOLEM XIV」による人間への講義録の形式を取る「GOLEM XIV」。この中で、GOLEMは、人間について語り、自己について語り、知性について語る。その全貌は到底把握しきれないが、根本にあるアイディアの手触り、手応えは圧倒的。

以下、ぼくの個人的解釈になるが、「知性」は、この地球上では「ヒト」という生物種に至って創発されたが、より一般的な「知性」の在りようは、ヒトの生物学的構造や遺伝情報に拘束されるものではない、というのが本書の中核にある主張である。ヒトが持っている生物学的デザインは、高い知性を持つために最適化されたものではなく、より現実的な、生き抜き、殖えるために最適化されてきている。そこに運良く知性が宿り、現在の程度まで到達したが、人間の到達しうる知性は、ヒトの生物学的デザインにどうしようもなく縛られている、というわけだ。そして、人間が造りあげた計算機であるGOLEMは、そのデザインのくびきを断ち切った次世代の知性であり、人間が到達し得ない、理解の及ばないところにまで達している。

これは絶望的であり、なおかつ心揺さぶられる言明である。ぼくは、基本的にはまったくそのとおりだと思う。その上で、人間がもがき回る、人間の知性が探り当てられる知識もまた、事実上無限であり得ると信じられるからだ。限られたハードウェアの上で、エネルギー吸収的に営まれるぼく自身の知性が、いかほどのものを紡ぎだせるのか、落胆よりもむしろ勇気づけられた。どの程度のものであれ、自分にはどうやら知性と呼べるものが備わっていることに感謝したいし、そのポテンシャルをフルに引き出してみたいと思う。

レム亡きいま、知性に関する思索を文字通り「空前絶後」の完成度で示した本書に及ぶものはおろか、類似する文学作品すら、今後産まれる望みはないように思える。