伊坂幸太郎の新刊。「モーニング」に1年余りにわたって連載されていた作品。あとがきで「ゴールデンスランバー」と同時期に執筆していて重なる部分も多いと著者本人が述懐しているが、確かにそういった面がある。

伊坂幸太郎の新刊。「モーニング」に1年余りにわたって連載されていた作品。あとがきで「ゴールデンスランバー」と同時期に執筆していて重なる部分も多いと著者本人が述懐しているが、確かにそういった面がある。

伊坂幸太郎版「1984」といっていいだろう。そして、大人の小説である、ともいえる。主人公たちは、システムの中で生きることを強いられ、それを諦念とともに受け入れている。システム、すなわち世の中の仕組み、というものを皮膚感覚としてどう感じとっているかによって、この物語の印象は変わりそうな気がする。たとえば中高生であっても、そうしたシステムの何ともしがたい様相を感じとってはいるだろうが、仮にぼくがいま中高生だったとして、この作品を読んだとしたら、印象はかなり異なっていたに違いない。中高生のころにぼくが感じていた閉塞感なんて、所詮保護者の庇護のもとでの甘え、勘違い、思いこみに塗りたくられたものでしかなかったと、いまは思う。二十年前のぼくは反駁するかもしれないが。そして、二十年後のぼくが「モダンタイムス」を読んだら、甘いんじゃないの、と鼻白むかもしれない。実際のところ、そうなるのかどうか知りようはないが、ぼくにとって相変わらず伊坂幸太郎は同世代性を色濃く感じる作家であり、この作品にも、いま出逢えてよかったと感じる。

実家に忘れてきました。何を? 勇気を。

この1行で、小説は始まる。とても伊坂的なすてきな言い回しだが、そこから始まる物語は、読み慣れたポップな伊坂の世界とはちょっと違う。なにせ、冒頭からして、主人公は椅子に縛りつけられて謎の人物に拷問を受けているのだ。

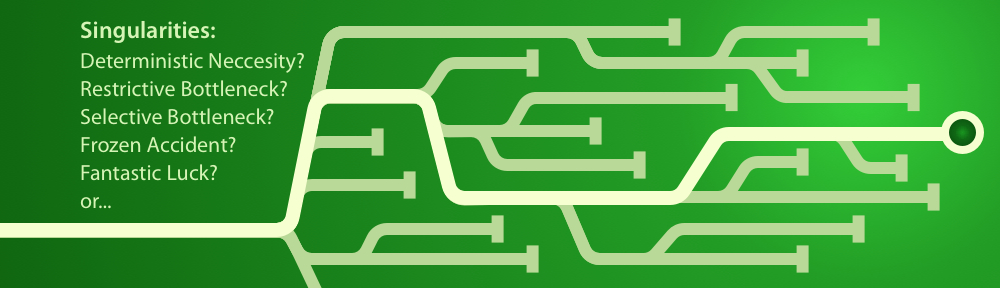

56回にわたって連載された小説は、単行本でもそのまま、56の短い章から成っている。といっても「重力ピエロ」のような断章形式ではなく、ひとつひとつの章が、それなりに起承転結をなしていたりする。マンガ週刊誌での連載という形式が、こうした構成を促したのかもしれない。各章の最後は「次回予告」的なヒキが込められていることも多く、おもしろい。初期の伊坂作品の細かいエピソードがやがてパズルのピースのように組み合わさっていくような構成ではなく、56の章は、基本的に一直線に数珠つなぎとなって全体像をつくる。「オーデュボンの祈り」や「重力ピエロ」にあったような幻惑的なカタルシスはないが、それとは別の、どこかボレロのような繰り返しと変異による昂揚感がある。