ぼくは、生命をデザインと捉え、生命進化をデザインの変遷の過程と考えている。厳しい環境と競争の中で生き抜いてきたデザインだけが、現在、地球上でぼくたちの前に存在している。ぼくたちもまた、熾烈な競争を生き抜いてきたデザインの系譜に連なる個体のひとつだ。生物が増殖し、資源には限りがあり、生物個体のそれぞれに個性があったなら、誰ひとり競いあうことや、進化することを望まなくても、進化は起こる。生命進化が終わるのは、唯一、地上のすべての生物が死に絶えたときだけだ。

こうした否応無しの競争にさらされ、生命のデザインは30数億年間、命がけで激しく洗練されてきた。その結果としてぼくたちが目にする生物のデザインが、信じられないほど良くできていても驚くには値しないのかもしれない。

生命のデザインには、ぼくたちが目にする他の多くのデザインと、まったく異なる点がひとつある。それは、そのデザインをつくりだしたのが人間ではないということだ。生命は、人間の能力によらずに生みだされたデザインだ。生命のデザイナーは、進化。以下、人ならざるものによってつくりだされた特殊性(あるいは普遍性)という意味を込め、生命のデザインを〔デザイン〕と表記することにする。

ぼくの科学上の関心は、さまざまな生命現象のしくみが、現在の〔デザイン〕に帰着した過程にある。

地球上での生命の進化は、偶然の連続によって導かれてきた。エネルギーを得る方法、遺伝情報を保存する方法、自己複製する方法、周辺環境を監視する方法、動き回る方法などなど、どれをとっても、“これ以外にやり方はなかった。これがたったひとつの冴えたやり方だ”という〔デザイン〕はほとんどなさそうだ。一方で、過去に積み上げたデザインや、周囲の環境条件により、“あの時はこうするしかなかった”という条件付きの必然はたくさんある。百年先のぼくたちの子孫が、遺伝情報にDNAを使っていないとはなかなか考えづらい。これは現状に縛られた必然の一例だ。

ぼくたち生きる現在の地球の生態系は、地球上の生命が取り得た可能性のひとつに過ぎない。この星で起こった生命進化を、数百万年、数千万年、数億年あるいは数十億年遡ってやり直すことができたなら、100万回やり直せば、100万通りの異なる歴史がこの星の地上に、大洋に、そして空中に展開される。

そうした無数の可能性の中から、ぼくたちが生きる生態系が選ばれた経緯とはどんなものだったのか。

ぼくはこの問いに魅了されている。

同時に、この壮大な問いに真正面から完全な答えを提示することは、いまのぼくにはできない。

そもそも、自然科学の範疇を逸脱しているかもしれない。

それがどうした?

魅力的な問いと、手段としての自然科学、どちらかを捨てなければならないとしたら、答えは決まっている。

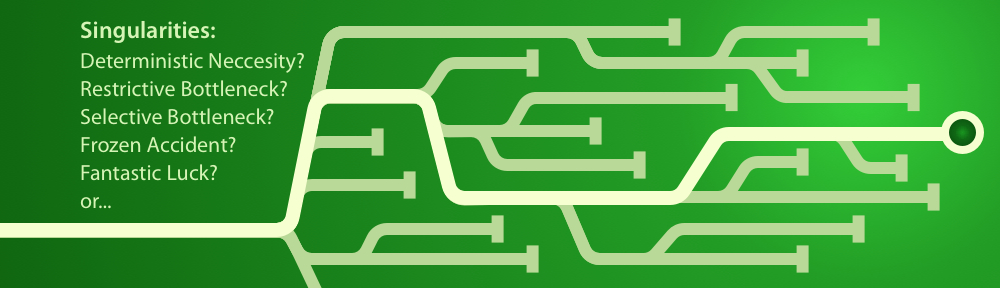

この問いを考える時、ぼくが拠り所にしている概念が〔singularity〕だ。生物学者クリスチャン・ド・デューヴ Christian de Duve が用いはじめた概念で、生命進化の途上で、たったひとつのやり方に定まった生命機能のデザインのことを指す。

生命分子のキラル性、セントラルドクマ、中心代謝経路といった地球上の全生命に共通するデザインから、指の数や血液型の種類、肝臓や腎臓の構造といった特定の生物群に共通のデザインまで、生命には大小さまざまな singularity が存在する。

個々の具体的な singularity がどのように成立してきたのかを解明することは、先の問いの答えに繋がっている。

いくつかの singularity に的を絞り、その成立過程を解析し、考えぬくことで、答えに近づいていきたいと、ぼくは考えている。

そのための道具として、ぼくはコンピュータ・シミュレーションを使う。現実に存在する生命の〔デザイン〕を、〔別の世界ではこうだったかもしれないデザイン〕と比較するためには、現実には存在しない仮想的な生命システムを構築し、動かしてみなければならない。

まだまだ限界のある、玩具じみた道具ではあるけれど、コンピュータ・シミュレーションが最良の道具だと思うし、何より、この世界に実在しない生命システムを目の前で動かして眺めることができるのは、それだけで楽しい。

慶應義塾大学環境情報学部 内藤泰宏