空想力の限りを注いだファンタジー。シビれた。

龍という、人の生死を支配する神話的かつ絶対的な存在を、明治大正期を髣髴させる「現実」に境目なく埋め込んで、神話と現実を自在に往還するのが素晴らしい。

主人公ふたりは、龍など存在しなくても死がありふれている時代に生きている。自らの死期を知って、それまでの生を幸福に生き切ろうとする龍の歯医者の少女・野ノ子。一度その命を喪い、龍によって「黄泉帰り」として生き返った少年ベル。

ベルは、生きる価値を、生きながらえることに求める。前後編の物語の中で、野ノ子の価値観はまったくブレることがなく、ベルは野ノ子の死生観にひとかけらの印象も残せない。

重かった瞼を上げ、世界を直視して変わっていくのは、もっぱらベルだ。

終盤、ベルは自分の辿ってきた輪廻にも喩えられそうなある循環について自ら総括する。彼の総括とは別に、この作品は、ベルが拳銃を失い、最後にはそれを取り戻すまでの物語でもある。あわせて90分ほどの尺の中にこれでもかとばかりに様々な要素を詰め込んだ忙しないフィルムのクライマックスは、ゆったりとしたオデッサの階段へのオマージュとも取れる、どこか青臭さすら感じるモンタージュだ。

そして、拳銃は少年の手もとに帰る。

エンドタイトル前のラストカットもまた、この拳銃だ。

龍はなぜベルを災厄を知らせる「黄泉帰り」に選んだのか。訪れた災厄を思えば、それは偶然ではない。

舞城王太郎だけでなく、榎戸洋司のテイストも随分入っているように見受けた。ロジカルかつ破格。素晴らしい。

Naito Lab

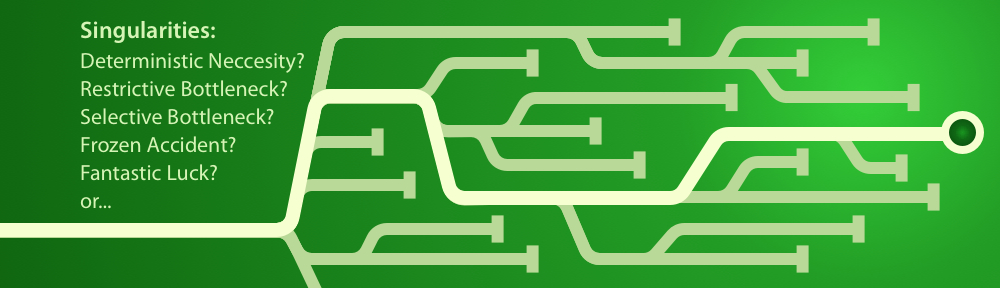

Computer Simulation of Evolutionary Transitions