Singularityの成立過程を理解するには

私たちヒトをはじめ現生生物の〔デザイン〕を観察、研究することで、その構造、動作原理を解明することができる。

実際に、生命科学者たちの最近の半世紀の取り組みによって、莫大な知見が積み上げられ、生命現象の動作原理の理解が飛躍的に進んでいる。

しかし、現生生物の〔デザイン〕のメカニズムを詳細に解明しつくしたとしても、なぜ、その〔デザイン〕が選ばれたのかを知り尽くすには足りない。求められる機能を実現し、安定して稼働し、効率も高い……そうした特徴は、自然選択される上で有利だったであろうとの推論をもたらすが、それは直観的な印象でしかない。

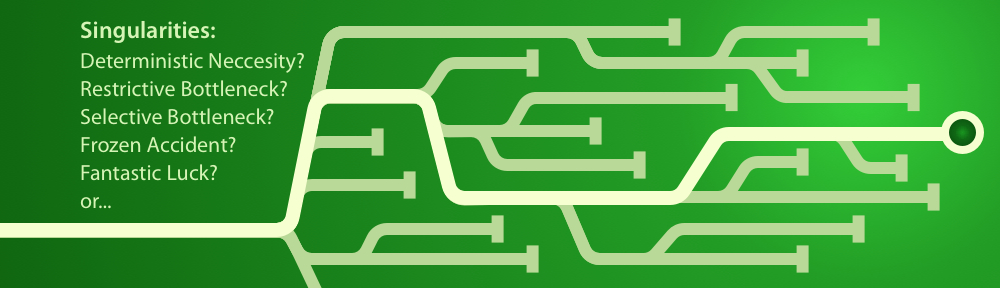

現生生物の〔現生デザイン〕が〔他のデザイン〕を排除して、たったひとつのsingularityをして確定する過程を明らかにするには、〔現生デザイン〕とは異なるどんな〔デザイン〕がありえたのかを想定し、それらの現在は存在しないが、存在したかもしれない〔可能デザイン(群)〕と〔現生デザイン〕の機能を比較する必要がある。

偶然と必然の論理

必然性、偶然性、可能性といった概念を論理学に取り込むための理論的装置に可能世界がある。

可能世界は「現実ではないが、現実にこうであったかもしれない世界」の集合である。可能世界を考えることにより、対象の必然性、偶然性、可能性について議論することができるようになる。

たとえば、すべての可能世界において真である命題は必然である、とされる。現実のみならず、現実としてありえたすべての世界で成立している事象は、必然的に成立している、ということである。

一方、ある命題について、それが真になる可能世界もあれば、偽になる可能世界もあるとき、命題は偶然である、とされる。

また、すべての可能世界のうち、少なくともひとつの世界で真である命題は可能である、とされる。偶然性と可能性を検討する際、現実世界における命題の真偽は問われない。

必然性、偶然性、可能性の間には、必然ではないが可能な命題は偶然である、という関係がある。

命題の持つ必然、偶然、可能といった性質を様相 mode と呼び、命題の様相を扱う論理を様相論理 modal logic と呼ぶ。

前項で述べた〔現生デザイン〕と〔可能デザイン〕の比較は、〔現生デザイン〕の様相の検討といえる。

可能デザインは可知か?

〔可能デザイン〕は、〔現生デザイン〕の代わりに、“こうであったかもしれない〔デザイン〕” なので、現実には存在していない、あるいは、過去には存在していたが、淘汰された〔デザイン〕である。いずれにしても、現存していない〔デザイン〕なので、自然界に〔可能デザイン〕を求めることはできない。

〔可能デザイン〕の範囲を限定するのは、対象とする生命システムの遺伝情報(ゲノム)と自己複製装置(突然変異能力)である。生命の〔デザイン〕はゲノム情報として世代間を伝播する。ゲノム情報の形式は、4種類の塩基からなるDNA鎖に厳格に限定されている。その配列空間は、たった1万塩基のDNAですら、およそ4×106020 という超天文学的(かつ絶望的)な広さを持つ。しかし、生命システムは現在の情報を突然変異によって微小変更することによってしか変化することはできない(根本的なスクラップ&ビルドを実施することはできない)。1万塩基のDNAに1塩基の置換が起こる場合の数の組み合わせは、たった3万通りである。

稀に大規模な欠失や重複といった再編成が起こるし、有性生殖する生物では異なる遺伝情報を持った配偶子の接合が起こり、状況はより複雑になるが、遺伝情報の進化は、一般に少しずつ漸進的に蓄積していく。では、遺伝情報(遺伝子型)のわずかな変化は、表現型のわずかな変化としてあらわれるだろうか。

必ずしもそうではない。アミノ酸置換を伴わない同義変異では、大部分の場合、一切表現型に変化はない。逆に、たった1残基のアミノ酸置換であっても、生命システム維持に中核的な役割を果たす遺伝子の機能を破壊すれば、接合子は致死となり、遺伝情報の世代伝達は途絶する。タンパク質の多くには活性中心と呼ばれる重要な構造があり、こうした構造を支えているアミノ酸は、たった1残基の変異でもタンパク質の機能をすっかり変えてしまうことができる。こうした変異は、決して稀なものではない。現生生物は、30億年以上をかけて洗練に洗練を重ねてきた生命進化プロセスの成果である。遺伝子変異のほとんどが、表現型の変化を伴わないか、有害な変化を伴うという事実は、進化による最適化が高度に進んでいることを示唆している。

このように、遺伝子型の漸進的変化が、表現型にも漸進的な変化をもたらすとは限らない。

自然選択に曝されるのは表現型なので、この事実は〔可能デザイン〕を把握する上で大きな困難となる。

〔可能デザイン〕を探りとれる対象はあるか?

遺伝子型が漸進的に滑らかに変化すると考えても、生命が環境と相互作用する表現型のレベルでは必ずしも連続的な変化としてあらわれない。この事実は〔可能デザイン〕の総体を把握する困難の大きさを示している。

では〔可能デザイン〕を把握しやすいサブグループはあるだろうか。

ゲノム情報の発現は「どんな遺伝子が」「どのくらいの量」活性を持って発現しているかによって規定される。

「どのくらいの量」については、細胞内という限られた空間でそれぞれの遺伝子産物が発現する量には上限があるので、ある範囲内で探索することが可能だろう。

「どんな遺伝子が」については、アミノ酸1残基の変異でタンパク質の活性が大きく変化する可能性があり、遺伝情報の変化がタンパク質機能にどういった変化を及ぼすか精密に予測するのは難しい。突然変異によって、まったく新しい機能を持った遺伝子が生じる可能性がある。

では、これまでの生命進化の過程で、まったく新しい遺伝子が、休みなく次々に進化してしてきているのだろうか。

多細胞の真核生物では、新しい遺伝子ファミリーを産みだすほどに新しい遺伝子の「発明」は、左右相称動物の分岐頃を最後に、ほとんど途絶えていることがわかっている。左右相称動物は、遺伝子の多様性よりは、発現調節の多様性によって、表現型の多様性を産みだしているようなのだ。左右相称動物では、ひとつのゲノム情報から、数十〜数百種類の異なる機能を持った細胞を分化させ、相互に協調しながら個体という総体で統合的に機能させている。そのようなシステムの中で、すべての細胞種にとって有益な(少なくとも有害ではない)まったく新しい遺伝子をつくりだすのは難しいのかもしれない。

ともかく、複雑な左右相称動物は、遺伝子の多様性についてはほぼ平衡を維持し、それら既得の遺伝子の組み合わせと量的調節によって、ほとんどの動物種をカバーする多様性を産みだしてきた。

この知見から、左右相称動物では、「どんな遺伝子が」について〔可能デザイン〕が、まったく新しい未知の遺伝子を持っていることを想定しなくても有効な議論ができる可能性があることが示唆される。

左右相称動物については、現実に存在する動物種のある〔デザイン〕に対応する〔可能デザイン〕を、「どんな遺伝子が」については、既知の遺伝子セットについてだけ考え、「どのくらいの量」については、各遺伝子の発現量の上限を生理的に可能な範囲に設定することで規定することができそうだ(できるかもしれない)。

生命デザインの様相を数理モデルで検討する

左右相称動物に観られる生命現象に適当な対象が見つかったとして、現実には存在しない〔可能デザイン〕の機能をどのように計測すればいいのだろうか。

〔可能デザイン〕は、ありうるすべての〔デザイン〕を含む〔可能デザイン群〕である。

現在の生命工学の技術では、対象として着目するシステムに関与するすべての遺伝子の発現量を自在に操作してさまざまな〔可能デザイン〕を現出させることは、例え遺伝子数が10程度であってもほとんど不可能である。

〔可能デザイン〕をつくりだし、その動きを観察するためのひとつの選択肢は、数理モデルである。

生命現象の数理モデルの歴史は(意外に)長い。現代的な酵素学の黎明期である20世紀初頭には、Michaelis と Menten によって、いまも多くの生物学の教科書に掲載されている Michaeris-Menten の式が発表されている。ここから展開した酵素反応速度論 enzyme kinetics は、酵素が触媒する生化学反応の観察結果を、微分方程式を中心とする数学の言葉で記述し、反応機構の本質を理解しようとする試みである。また、生理学 physiology の研究領域では、呼吸、循環、筋収縮、酸塩基平衡といったあらゆる動的な生命活動を対象に、その計測と数理モデル化が進められてきた。

20世紀末にシステム生物学が提唱されて以降、生命現象の数理モデル化は、分子レベルの細胞内システムにまで広がり、膨大な、とまではいえないが、数多くの生命現象の数理モデルが発表されている。

こうした数理モデルに“変異”を挿入することにより、仮想の〔可能デザイン〕をつくりだすのはたやすい。

そして、数理モデルはコンピュータ・シミュレーションによってその振る舞いを計算することができる。

現実の〔デザイン〕と〔可能デザイン群〕の振る舞いを比較するという目的を実現するために、数理モデルのシミュレーションは、現実的な選択肢だといえる。

ただし、現実的であることと、有望であることは違う。

数理モデルのシミュレーションの結果から、何を議論することができ、何については語りえないのか、慎重に見極める必要がある。

細胞シミュレーション環境 E-Cell

コンピュータ・シミュレーションには、私たち慶應義塾大学先端生命科学研究所が開発してきた細胞シミュレーション環境 E-Cell(E-Cell システム)を用いている。E-Cell プロジェクトについては、プロジェクトの web サイトを参照されたい。

E-Cell システムは、現在も理化学研究所生命システム研究センターと共同で開発が進められている。